タレ目形成は、優しげで親しみやすい印象を与える目元を目指す整形手術のひとつとして、近年、20〜30代の女性を中心に注目を集めています。

しかしその一方で、「思っていた顔と違う」「変化が乏しい」「不自然な仕上がりになった」など、期待とのギャップに悩む声も少なくありません。特に切開・非切開といった術式の選択ミスや、顔全体とのバランスを無視したデザインは、後悔に繋がる典型例です。

本記事では、タレ目形成においてよくある失敗の原因と具体的なケースを丁寧に解説した上で、後悔を防ぐための選択や準備、さらには万が一失敗してしまった際の対処法までを網羅的に紹介しています。

整形に不安を抱える方でも、自分に合った適切な選択ができるよう、論理的かつ客観的な視点で情報を整理しています。

この記事でわかる内容:

- タレ目形成の基本的な施術方法と得られる効果

- 実際に起こりやすい失敗・後悔の具体的な事例

- 失敗しないための医師・クリニックの選び方

- 修正施術が可能なケースと対応策の選び方

▼Tクリニックで無料カウンセリング予約をする

タレ目形成とは?失敗談を見る前に知っておきたい基礎知識

タレ目形成を検討している方の中で、「思っていた仕上がりと違う」「整形したのに印象が悪化した」といったタレ目形成に関する失敗談をSNS上でも見かけたことはないでしょうか。

タレ目形成は魅力的な変化が期待できる一方で、顔立ちとの相性や術式の選択を誤ると後悔するケースもあります。

そうしたリスクに備えるために、まず知っておきたい基礎知識を丁寧に解説します。

タレ目形成で得られる効果と人気の理由

タレ目形成は、目元を優しい印象に整える施術として人気が高まっています。近年では、韓国風の垂れ目メイクが定着し、美容整形においても“優しげ”な目元を求めるニーズが顕在化しています。特に20〜30代の女性を中心に、就職・婚活・SNS映えなどの背景から施術を希望する人が増加しています。

施術によって得られる代表的な印象の変化は以下のとおりです。

- クールな目元から柔らかい印象に変化する

- 目の縦幅が広がり、目力がアップする

- キツく見られやすい顔立ちを和らげることができる

これらの変化によって、ナチュラルで可愛らしい雰囲気を演出できるため、美容感度の高い層を中心に注目を集めています。また、目元にコンプレックスを抱える人にとっては、メイクではカバーしきれない部分を根本的に改善できる点も魅力です。

ただし、効果には個人差があることや、顔全体のバランスとの相性が重要であることも忘れてはなりません。単に「流行っているから」ではなく、自分の顔立ちや希望する印象を客観的に捉える視点が求められます。

整形は一度手を加えると元に戻すのが難しいケースもあります。そのため、事前に得られる効果とリスクのバランスを理解し、自分に本当に必要かを見極めることが重要です。

タレ目形成の施術方法(切開法と非切開法それぞれの特徴)

タレ目形成には、大きく分けて「切開法」と「非切開法(糸による施術)」の2つの方法があります。それぞれの方法には、仕上がり・持続性・ダウンタイムなどに違いがあるため、自分に合った術式を選ぶことが重要です。

まずは両者の主な違いを以下の表で整理します。

| 項目 | 切開法 | 非切開法(糸) |

| 方法 | 皮膚を切開して目尻を下げる | 糸を使って目尻を引き下げる |

| 効果の持続 | 半永久的 | 数カ月〜2年程度 |

| ダウンタイム | 長め(1〜2週間) | 短め(数日〜1週間) |

| 腫れや痛み | 比較的強い | 軽め |

| 修正のしやすさ | 難しい | 比較的容易 |

| 費用 | 高額(300,000円以上) | 比較的安価(100,000円前後) |

切開法は、目尻の皮膚や筋肉を直接操作するため、目元の下げ幅や形状を細かく調整できる点が大きなメリットです。ただし、ダウンタイムが長く、術後に腫れや赤みが生じやすいため、施術後のスケジュール管理が求められます。また、一度切ってしまうと元に戻すのが難しいため、慎重な判断が必要です。

一方、非切開法は糸のみで目尻を引き下げるため、ダウンタイムが短く、気軽に試せるのが特長です。施術時間も短く、再施術や修正がしやすいため、初めての整形にも向いています。ただし、後戻りしやすく、持続性が弱い点がデメリットといえるでしょう。

どちらの術式を選ぶかは、求める効果・ダウンタイムの可否・将来的な修正希望の有無など、複数の観点から検討する必要があります。

後悔しないタレ目整形のために、

まずはカウンセリングで“自分に合う方法”を確認しておきましょう。

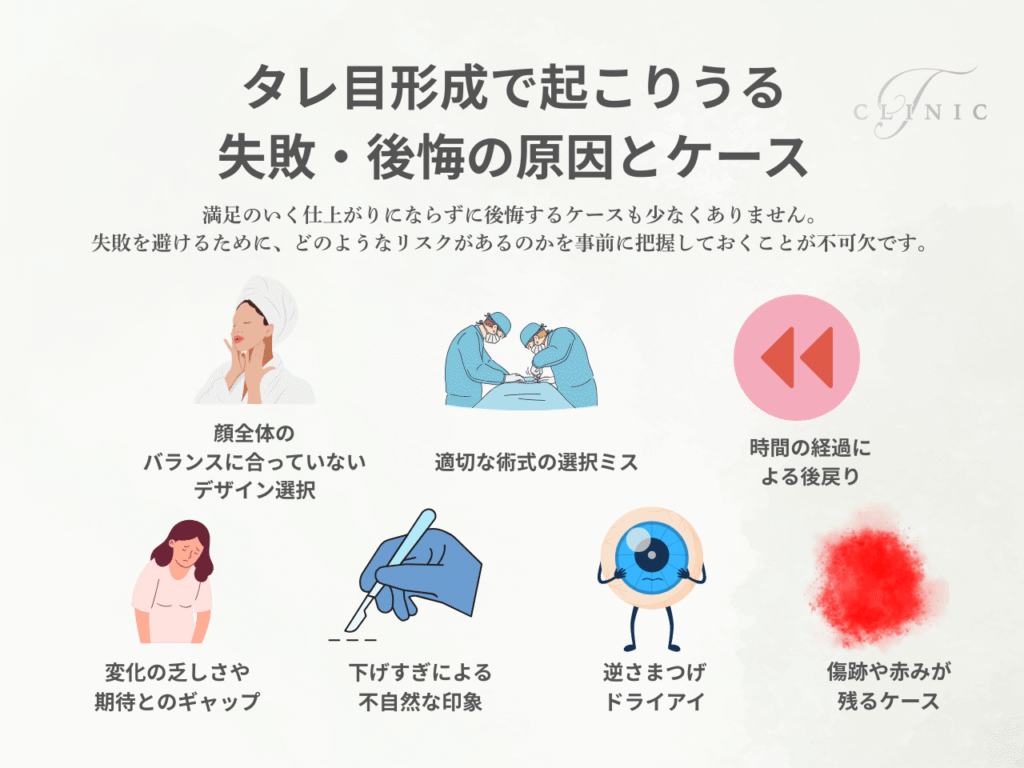

タレ目形成で起こりうる失敗・後悔の原因とケース

タレ目形成は人気の施術ではありますが、満足のいく仕上がりにならずに後悔するケースも少なくありません。失敗を避けるためには、どのようなリスクがあるのかを事前に把握しておくことが不可欠です。以下に、よくある失敗・後悔の原因を挙げます。

- 顔全体のバランスに合っていないデザイン選択

- 適切な術式の選択ミス

- 時間の経過による後戻り

- 変化の乏しさや期待とのギャップ

- 下げすぎによる不自然な印象

- 機能的なトラブル(逆さまつげ・ドライアイなど)

- 傷跡や赤みが残るケース

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

ケース① 顔のバランスに合わず「思っていた顔と違う」と後悔

タレ目形成でよくある失敗の1つが、目元だけに集中したデザインによって、全体の顔バランスが崩れてしまうケースです。目尻を下げることで柔らかい印象を目指したはずが、口元や輪郭との調和が取れず「思っていた顔と違う」と感じてしまう人もいます。

顔の印象は、目だけでなく骨格・眉の位置・頬のボリュームなど、全体のバランスによって決まります。目元だけを整えても、他のパーツとの統一感がなければ違和感が生じやすくなります。

このような後悔を避けるためには、施術前に正面だけでなく斜めや横顔からのシミュレーションを行い、自分の顔全体に対して自然に見えるデザインを確認しておく必要があります。

ケース② 術式の選択ミスによる失敗(切るor切らないの判断)

施術方法を誤って選んでしまうことも、失敗の大きな原因となります。たとえば、本来であれば切開法が適していたにもかかわらず、ダウンタイムを短く済ませたいという理由だけで非切開法を選び、期待したほどの効果が得られなかったという声は少なくありません。

逆に、軽度の変化で十分だったケースで切開法を選んでしまい、修正が難しく後悔することもあります。施術方法は「希望する印象」「目の形」「皮膚や筋肉の状態」によって適切な選択肢が異なります。

クリニックに任せきりにせず、自分でも術式の特徴とリスクを把握しておくことで、術後のギャップを最小限に抑えられます。

ケース③ タレ目形成後に元の状態へ戻ってしまった(後戻り)

非切開法に多く見られるのが、時間の経過とともに元の状態に戻ってしまう「後戻り」のケースです。糸によるタレ目形成は、皮膚や筋肉を切らずに目尻を引き下げるため、術後しばらくは変化を感じられても、数カ月〜1年ほどで元の位置に戻ってしまうことがあります。

後戻りが起こる主な要因は以下のとおりです。

- 糸が緩んでしまう

- 皮膚や組織の弾力が強く、元の位置に引き戻される

- 生活習慣やまばたきの癖による影響

こうした後戻りを防ぐためには、そもそも非切開法が適しているかを医師と十分に検討することが必要です。糸の挿入位置やテンションの強さにも影響があるため、施術者の技術も後戻りリスクに大きく関わります。

ケース④ 思ったほど変化がない・効果を実感できない

「期待していたほど印象が変わらなかった」というケースも見逃せません。特に、目元の変化はわずかな角度や下げ幅でも印象が大きく変わるため、少しのズレでも「効果がなかった」と感じてしまう人もいます。

このようなギャップの原因には次のようなものがあります。

- デザイン時に理想のイメージを十分に伝えられていなかった

- 医師との完成イメージの共有が不十分だった

- 施術後の腫れやむくみによって判断が難しかった

効果を実感できなかったからといってすぐに修正を希望するのではなく、ダウンタイム後の自然な状態になるまで待つことも必要です。術後の変化は即時的なものではないため、術前のシミュレーションと丁寧なカウンセリングが重要です。

ケース⑤ 下げ幅が大きすぎて不自然な仕上がりになった

「しっかり変えたい」と思うあまり、目尻の下げ幅を大きく取りすぎてしまい、かえって不自然な仕上がりになってしまうケースもあります。タレ目形成は“自然な優しさ”を出す施術ですが、やりすぎると“眠たそう”または“顔がゆるんだ印象”を与えてしまうことがあります。

不自然な下げ幅になってしまう理由としては以下が挙げられます。

- 患者側が強く変化を希望しすぎた

- 医師のデザイン力不足

- 顔全体の骨格やパーツと不一致だった

ナチュラルさを保つためには、目尻の角度だけでなく、目頭や二重の幅との整合性も考慮する必要があります。大きな変化=美しさではないことを理解し、適切な変化量を提案してくれる医師を選ぶことが大切です。

ケース⑥ 逆さまつげ・ドライアイなど機能面への悪影響

タレ目形成では見た目の美しさに注目されがちですが、まぶたの構造を変えることでまつげの向きや目の開閉に影響が出ることもあります。特に下まぶたを下げすぎると、まつげが内側を向き、角膜を傷つける「逆さまつげ」や、目の乾きが強くなる「ドライアイ」などの症状が起こる可能性があります。

これらは以下のような原因で発生します。

- 皮膚のたるみが足りない状態で無理に引き下げた

- 下まぶたの筋肉や結膜に過度な負担をかけた

- 目の開閉運動に影響する角度になった

見た目だけでなく、機能面に与えるリスクも理解した上で施術を選ぶことが必要です。こうした副作用は切開法に多く見られるため、術式選択時には副作用のリスクも含めて丁寧に検討しましょう。

ケース⑦ 傷跡や赤みが目立ってしまった

特に切開法では、傷跡や赤みが長期間残ることがあります。個人差はあるものの、以下の要因によって目立ちやすくなる傾向があります。

- 体質的にケロイドや色素沈着が起こりやすい

- アフターケア不足やダウンタイム中の摩擦

- 傷口の縫合や処置が不十分だった

通常は数カ月で赤みは引いていきますが、稀に色素沈着や凹凸が残ってしまうこともあります。術後のケアを丁寧に行うことはもちろん、事前に術後の経過について詳しく確認しておくことが大切です。

タレ目形成で失敗・後悔しないためのポイント

タレ目形成の成功には、施術そのものだけでなく、施術前後の判断や行動も大きく影響します。多くの後悔や失敗の背景には「選び方」や「準備不足」があります。以下のような点を意識することで、失敗リスクを大きく減らすことが可能です。

- 信頼できる医師・クリニックを選ぶこと

- カウンセリングで適切な確認を行うこと

- デザインや術式選びに妥協しないこと

- 術後のケアと経過観察を徹底すること

以下、それぞれのポイントを詳しく解説します。

症例数豊富な信頼できる医師・クリニックを選ぶ

施術の成否を分ける最大の要因が、担当する医師の技術力と経験です。SNSや広告だけで選ぶのではなく、以下の点を必ず確認してください。

- タレ目形成の具体的な症例数(数字で確認できる)

- 症例写真が実際の患者によるものであるか

- 口コミが実在ユーザーによるものであるか

経験豊富な医師ほど、解剖学的知識やデザインの再現力が高く、個々の顔立ちに合わせた自然な仕上がりが期待できます。施術実績だけでなく、トラブル時の対応力も選定基準に含めるべきです。

また、医師個人に加え、クリニックとしての対応の質やフォロー体制も確認することで、より安心して施術に臨めます。

カウンセリングの落とし穴と事前に確認すべきポイント

カウンセリングは「施術内容を決める場」ではなく、「医師と目的・認識を一致させる場」です。ここで適切なやり取りが行えなければ、術後のギャップやトラブルに直結します。

以下のような確認ポイントを押さえることが大切です。

- 自分の希望と完成イメージのすり合わせができているか

- 術式の選択理由が論理的に説明されているか

- ダウンタイム・副作用のリスクを明示されているか

医師が一方的に提案するだけの形式的なカウンセリングではなく、質問や不安に丁寧に答えてくれる姿勢があるかも重要です。短時間で判断せず、納得できるまで話し合うことを心がけましょう。

自分に合うデザイン・術式を見極める(無理のないタレ目度合い)

「流行っているデザイン」や「芸能人のようになりたい」という願望だけでデザインを決めてしまうと、後悔の原因になります。自分の顔立ちや印象に合わないタレ目は、不自然さや違和感を生みやすくなります。

重要なのは、以下の観点から判断することです。

- 自分の目の形や二重幅との相性

- 目元以外のパーツとのバランス

- 年齢や骨格による似合わせの度合い

さらに、切る・切らないの選択も含めて、医師と共にシミュレーションを重ねながら、現実的かつ持続性のある方法を選ぶ必要があります。

ダウンタイムの過ごし方と経過観察の重要性

どれほど完璧な施術でも、術後のケアが甘ければトラブルの原因になります。特にダウンタイム中は、腫れ・むくみ・赤みなどが一時的に強く出るため、適切なケアと心構えが必要です。

以下のような行動が求められます。

- 術後数日は極力安静にし、顔への負担を避ける

- 摩擦・刺激・温熱を控え、患部を清潔に保つ

- 不安な変化があればすぐにクリニックへ連絡する

また、経過観察の通院も省略せずに受けることで、万が一の異変にも早期対応が可能です。事前に自分のスケジュールに合わせたダウンタイム計画を立てておくことも忘れてはいけません。

タレ目形成で失敗してしまった場合の対処法・修正方法

タレ目形成で思い描いていた結果にならなかった場合も、適切な対処を行えば、改善や修正が可能なケースがあります。特に「思ったより変化がない」「左右差がある」「後戻りしてしまった」など、修正によって解決できる内容も多く、悲観しすぎる必要はありません。

以下に代表的な対処法を挙げて、それぞれ詳しく解説します。

- 切開法の修正方法(傷跡や形状の再調整)

- 非切開法のやり直し(糸の抜去・再施術)

- セカンドオピニオンの活用と適切な医師選び

切開法で失敗したケースの修正は可能か?

切開を伴うタレ目形成では、修正が難しいと思われがちですが、軽度のズレや傷跡の目立ちなどに対しては再手術で改善できることがあります。たとえば、以下のような問題には修正施術が有効です。

- 傷跡がくっきり残ってしまった

- 下げ幅が過剰で不自然な印象になっている

- 左右差が出てしまった

ただし、切開した部位は一度組織が癒着しているため、再度の切開にはより高度な技術が求められます。再手術によって逆に状態が悪化するリスクもあるため、修正を検討する際には「他院修正」の実績が豊富な医師を選ぶことが絶対条件です。

また、修正には初回施術から数カ月の期間を空ける必要がある場合が多く、焦らずタイミングを見極めることも重要です。

切らないタレ目形成のやり直し方法(糸の抜去・再施術)

非切開法で思ったような変化が得られなかったり、違和感を覚えたりした場合には、糸を抜去して元の状態に戻すことが可能です。また、糸の位置やテンションを調整した上で再施術することで、デザインの修正を図ることもできます。

糸を抜去できる主なケースは以下の通りです。

- 違和感や異物感が残ってしまった

- 目の左右差が大きく気になる

- 仕上がりが満足いかず、再施術を希望する場合

非切開法の利点は「可逆性の高さ」です。糸の抜去自体は短時間で終わる処置であることが多く、ダウンタイムも短いため、修正に対する心理的・身体的負担も比較的少なく済みます。

ただし、糸の種類や挿入位置によっては抜去が難しい場合もあるため、施術前に修正対応の可否を必ず確認しておくことが大切です。

セカンドオピニオンの活用と修正施術を任せるクリニック選び

修正を検討する際、元の施術を担当したクリニックに再び依頼するべきか、新たな医師を探すべきかは悩ましい問題です。このとき有効なのが「セカンドオピニオンの活用」です。

セカンドオピニオンを受けるメリットは以下の通りです。

- 現状の状態について客観的な判断が得られる

- 修正可能な範囲と方法について新たな提案が得られる

- 初回の判断が妥当だったかを振り返る材料になる

修正施術を任せる際には、以下のような点でクリニックを選定しましょう。

- 修正症例を多数公開している

- カウンセリングで原因分析と対応策が明確にされる

- 無理に施術を勧めず、リスクも丁寧に説明してくれる

美容医療は、施術以上に「フォロー体制」や「対応の誠実さ」が重要です。失敗をそのままにせず、冷静に対処法を探ることが、美しさと安心を取り戻す第一歩になります。

タレ目形成で後悔しないために

タレ目形成は、目元の印象を柔らかく見せる効果があり、近年ますます人気が高まっています。しかしその一方で、術式の選択ミスや医師との認識のズレ、顔のバランスに対する不理解などが原因となり、「思っていた仕上がりと違う」と後悔してしまうケースも多く見受けられます。

施術前に大切なのは、効果や魅力だけでなく、以下のようなリスクと対処法をあらかじめ把握しておくことです。

- デザインの不一致による違和感

- 術式選択の誤り

- ダウンタイム中のトラブルや後戻り

- 修正対応の可否とクリニック選びのポイント

これらのポイントを押さえた上で、自分に合った方法を選ぶことができれば、施術後の満足度は大きく高まります。特に初めて美容整形を検討する方にとっては、情報の取捨選択や医師の見極めが難しく感じられるかもしれません。

だからこそ、安易な決断を避け、症例実績・カウンセリング・術後のフォロー体制まで含めて信頼できる医師・クリニックを見つけることが最も重要です。

今タレ目形成を検討している方にとって、「どうすれば後悔しないのか」「自分に合った方法は何か」を具体的に考えるきっかけになっていれば幸いです。

「自分に本当に必要な整形なのか」「どうすれば失敗しないのか」について、専門家からアドバイスが欲しいとお考えの方は、Tクリニックまでお気軽にご相談ください。

あなたの目元が理想に近づくよう、適切な判断とサポートをお届けします。

タレ目形成で失敗しないためにも、専門医との丁寧な相談が何より大切です。

まずは無料カウンセリングから始めてみませんか?

▼Tクリニックで無料カウンセリング予約をする